”青梅”とはどこからきた名前なのでしょうか?

諸説ありますが、有名なのは平将門が馬の鞭に梅の枝を使っていたという話です。

この地に訪れた際に、平将門が梅の枝を「願いが叶うならば栄え、叶わぬなら枯れよ」と

願掛けをして地面に刺したそうです。その梅の枝は見事に根付きました。

しかし、その梅の実は赤くはならず、青いままでした。ここから”青梅”という地名がきています。

根付いたけれど赤く熟すところまではいかなかったという話は、栄えたけれど源氏を前に敗れた平氏を物語っているようで面白いですね。

もう一つ、私たちが青梅で地元の方に教えていただいた話では、平将門が青梅の地まで訪れた際に杖として使っていたのが梅の木で、それを地面にさしたところ根付き、青いまま熟さず、実も落ちてこないことから「青梅」という名前がついたということです。

いろいろな話がありますが、青梅の由来には平将門が関わっていたんですね。

この木は金剛寺にありますので、ぜひ一度訪れてみてはいかかでしょうか。 |

歴史

青梅は裏街道の宿場町として、「青梅宿」と呼ばれていました。

江戸時代には綿織物の”青梅縞”で栄え、青梅綿とともに夜具として用いられ、盛んに生産されていたようです。

青梅は明治時代に一度、神奈川県に編入されましたが、約20年ほどで再び東京府に戻ってきました。 |

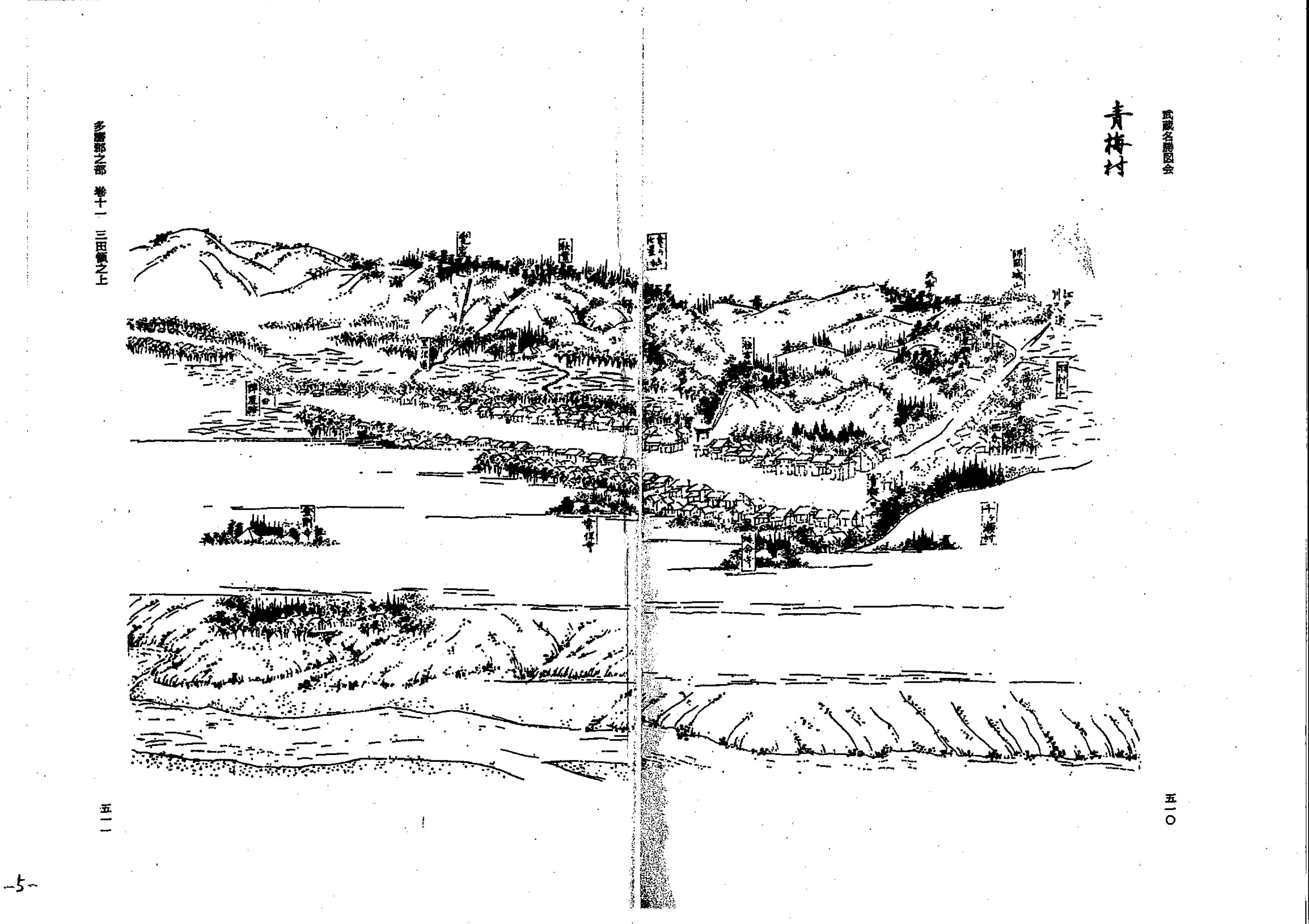

青梅村の様子